Wie Forschende die Signalplattformen unserer Zellen nachbauen

Durch die Rekonstruktion zellulärer Signalwege zeigen Forschende, wie sich unser Immunsystem entwickelt hat und liefern Impulse für die Erforschung potentieller Immuntherapien

Wissenschaftler*innen des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie in Berlin haben eine Signalplattform des angeborenen Immunsystems nachgebaut. Indem sie die Signalplattform von Grund auf rekonstruierten, konnten sie zeigen, welche Komponenten für die Übertragung von Signalen innerhalb einer Zelle notwendig sind. Mit diesem Wissen hat das Team auch das Potenzial künstlicher Signalplattformen untersucht und so neue Forschungsansätze für Immuntherapien eröffnet.

Unser Immunsystem ist ein Informationssystem. Zellen müssen wissen, ob eine andere Zelle oder Substanz gefährlich oder harmlos ist und sie müssen diese Informationen verarbeiten, um eine angemessene Reaktion auszulösen. Im angeborenen Immunsystem werden Informationen über Kaskaden von Signalmolekülen weitergegeben, die dem Organismus Art und Ausmaß der Bedrohung mitteilen können.

In den letzten Jahrzehnten haben Wissenschaftler*innen viel über diese Signalwege gelernt, indem sie sie Molekül für Molekül auseinandergenommen haben. So wird die Liste der bekannten Immunsignalwege ständig erweitert. Eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin wollte dieses Wissen auf die Probe stellen. Anstatt einen weiteren Signalweg aufzudecken, wechselten sie die Perspektive.

„Um zu verstehen, wie ein System funktioniert, reicht es nicht, seine Einzelteile zu kennen,“ erklärt Marcus Taylor, der Forschungsgruppeleiter hinter der Studie: „Deshalb haben wir eine Signalplattform von Grund auf selbst gebaut, um ihre wesentlichen biophysikalischen Eigenschaften zu identifizieren.“

Nachbau einer zellulären Signalplattform

Für ihren Ansatz wählte die Gruppe eine zentrale Struktur zellulärer Signalwege: das Signalosom. Signalosome bilden sich in Zellen als Reaktion auf einen Reiz und dienen als Sammelpunkt für weitere Signalmoleküle. Je nach Reiz können Signalosome die Menge und Art der rekrutierten Signalmoleküle anpassen.

Im angeborenen Immunsystem, der ersten Verteidigungslinie gegen Infektionen, gibt es spezialisierte Signalosome, die aus langen Bündeln miteinander verbundener Proteine bestehen. Diese Bündel bilden ein Gerüst für Signalmoleküle und sind essentiell für die Signalübertragung. Obwohl sie eine gemeinsame Grundstruktur aufweisen, können die Gerüste aus Proteinen mit vielen verschiedenen funktionellen Teilen, sogenannten Domänen, bestehen.

„Eine Teileliste ist keine Bauanleitung“

„Stellen Sie sich ein Auto vor, das in seine Einzelteile zerlegt ist. Ohne Erfahrung und Bauanleitung, braucht es viele Versuche bis man daraus wieder ein fahrtüchtiges Auto gebaut hat. Hinterher weiß man aber, wie alles zusammenspielt und ob ein Teil unverzichtbar ist oder nicht“, so Taylor.

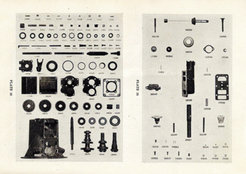

Indem sie DNA-Abschnitte bekannter Signalosom-Proteine veränderte, stellte die Forschungsgruppe ihre eigenen Signalosome her. Schritt für Schritt reduzierten die Forschenden die Struktur des Signalosoms, indem sie beispielsweise drei einzelne Proteindomänen zu einem einzigen Protein zusammenfügten. Durch zahlreiche Anpassungen gelang es ihnen, ein funktionierendes Signalosom zu konstruieren: In Immunzellen, denen die natürlichen Signalosome entfernt worden waren, konnte das Signalosom der Forschenden Immunsignale erfolgreich weiterleiten.

Was uns die Konstruktion von Signalwegen über die Evolution lehrt

Nachdem die Forschenden die essentiellen Bestandteile des Signalosoms identifiziert hatten, begannen sie, dessen Grenzen zu testen. Das Signalosom des Teams wurde aus Komponenten abgeleitet, die in Säugetierzellen vorkommen. Aus früheren Studien anderer Forschungsgruppen wussten die Wissenschaftler*innen, dass Bakterien über ähnliche Proteingerüste verfügen.

„Wir wussten, dass diese Proteine Bakterien gegen Viren verteidigen. Darum haben wir uns gefragt, ob die Bakteriendomänen ähnlich funktionieren wie die des menschlichen Immunsystems“, erklärt Taylor. Als das Team die Proteine austauschte, übertrug die bakterielle Version in Säugetierzellen weiterhin ein Signal – und das obwohl zwischen den Organismen Milliarden von Jahren Evolution liegen. Mit ihrem Experiment konnte das Team zeigen, dass die Immunsysteme von Menschen und Bakterien die gleichen grundlegenden molekularen Mechanismen nutzen.

Neue Forschungswege für Immuntherapien

Die Studie könnte ein neues Forschungsfeld eröffnen: die Entwicklung therapeutischer Strategien, die auf der angeborenen Immunabwehr basieren. Das Team entwarf mithilfe von Computeralgorithmen ein künstliches Protein, dass das natürliche Proteingerüst erfolgreich ersetzen konnte.

Dies könnte es Wissenschaftler*innen ermöglichen, Zellen des angeborenen Immunsystems so zu programmieren, dass sie Krebszellen oder Krankheitserreger gezielt angreifen. Ein ähnliches Konzept wird bereits zur Immuntherapien gegen Krebs verwendet, wo modifizierte Zellen des adaptiven Immunsystems, die sogenannten CAR-T-Zellen zum Einsatz kommen.