Versuchstierzahlen 2024 im Überblick

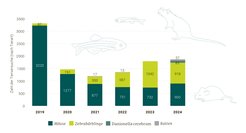

Am 24. April ist internationaler Tag des Versuchstiers. Wir nehmen diesen Tag zum Anlass, die Versuchstierzahlen des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie zu veröffentlichen. Hier finden Sie die Anzahl der eingesetzten Versuchstiere nach Spezies und die Belastungsgrade der Versuche im Vergleich zu den Vorjahren. Im Jahr 2024 wurde ein Großteil der Tierversuche am Institut zur Erforschung der Infektionskrankheiten Malaria und Tuberkulose an Mäusen und Zebrabärblingen durchgeführt. Darüber hinaus gab es Versuche an Ratten und der Fischart Danionella cerebrum.

Im Jahr 2024 wurden am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie 1875 Tiere zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet. Damit bleibt die Zahl der Versuchstiere im Vergleich zum Vorjahr (1774 Tiere) annähernd konstant. Der Großteil der eingesetzten Tiere waren Mäuse (900 Tiere) und Zebrabärblinge (918 Tiere). Wie bereits in den Jahren 2021 und 2022 wurden im Jahr 2024 auch Ratten für Versuche eingesetzt (57 Tiere). Zum ersten Mal wurden im Jahr 2024 Versuche mit der Fischart Danionella cerebrum durchgeführt (85 Tiere). Die kleinen Fische werden wie die Zebrabärblinge in der Tuberkuloseforschung eingesetzt. Ein Kurzportrait finden Sie auf unserer Experimentaltier-Seite.

Tuberkuloseforschung mit Zebrabärblingen und Danionella cerebrum

Jedes Jahr erkranken über zehn Millionen Menschen an Tuberkulose, mehr als eine Million Erkrankte sterben. Am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie versuchen wir die Grundlagen der Tuberkuloseinfektion zu verstehen. Die Forschungsgruppe von Mark Cronan untersucht sogenannte Tuberkulosegranulome – knötchenförmige Ansammlungen von Immunzellen, die sich um Tuberkulosebakterien bilden.

Granulome verhindern, dass Immunzellen und Antibiotika die Tuberkulosebakterien erreichen. So erschweren sie die Behandlung der Krankheit und ihre Bekämpfung durch die Immunantwort. Die Forschungsgruppe von Mark Cronan sucht nach Wegen, um Granulome aufzulösen und die Bakterien für Antibiotika zugänglich zu machen. Aufgrund des komplexen Zusammenspiels von Erregern und Immunzellen können Granulome nur am lebenden Organismus untersucht werden.

Versuchstierzahlen im Überblick

Ein geeignetes Modell für Tuberkulose-Granulome

Beim Menschen bilden sich Granulome meist in der Lunge. Obwohl sie Kiemen statt einer Lunge haben, sind Zebrabärblinge geeignete Modellorganismen für die Tuberkuloseforschung – sie bilden bei einer Tuberkuloseinfektion Strukturen, die dem menschlichen Granulom sehr ähnlich sind. Mäuse sind zwar gängigere Versuchstiere, entwickeln jedoch keine vergleichbaren Granulome. Aus diesen Gründen werden Zebrabärblinge häufig in der Tuberkuloseforschung eingesetzt. Das gleiche gilt für die dem Zebrabärbling nahe verwandte Fischart Danionella cerebrum.

Tierversuche in der Tuberkuloseforschung

Um Tuberkulosegranulome zu untersuchen, infizieren die Mitarbeitenden der Arbeitsgruppe Zebrabärblinge und Danionella cerebrum mit dem Bakterium Mycobacterium marinum, einem nahen Verwandten des Tuberkuloseerregers des Menschen. Die Fische erkranken an dem Erreger und bilden Granulome, weshalb der Versuch in der gesetzlichen Einstufung als mittlere Belastung gewertet wird. Darüber hinaus züchten die Forschenden genetisch veränderte Fische, um zum Beispiel Zellen des Immunsystems spezifisch anzufärben. Die Züchtungen gelten als Tierversuch und werden als gering belastend eingestuft. Weitere Informationen über die Schweregrade von Tierversuchen finden Sie hier.

Zahl der Mausversuche gestiegen

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der eingesetzten Mäuse von 732 auf 900 gestiegen. Die Tiere wurden wie in den Vorjahren zu Erforschung von Immunzellen und der Infektionskrankheit Malaria verwendet. Hinzu kamen Züchtungsversuche zur Erforschung von Autoimmunerkrankungen durch die Forschungsgruppe Regulation des angeborenen Immunsystems.

Bei einer Vielzahl von Mäusen wurden Genotypisierungen durchgeführt. Mit diesen Versuchen überprüfen die Forschende das Erbgut der Mäuse, um festzustellen, ob eine gentechnische Veränderung erfolgreich war. Um genetisches Material für die Untersuchung zu gewinnen, genügt ein kleines Stück Gewebe, das meist vom Ohr gewonnen wird. Die Untersuchungen gelten in der gesetzlichen Einstufung als Versuche mit geringer Belastung.

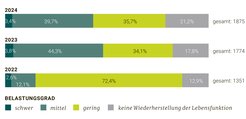

Tierversuche nach Belastungsgraden

Tierversuche in der Malariaforschung

Jedes Jahr erkranken fast 250 Millionen Menschen an Malaria. Die zwei in den letzten Jahren zugelassenen Malaria-Impfstoffe sind ein großer Fortschritt im Kampf gegen die Krankheit, müssen aber noch im Säuglingsalter mehrfach verabreicht werden und haben eine Wirksamkeit von weniger als 70 Prozent. Deshalb suchen Forschende weiterhin nach Impfstoffen gegen Malariaerreger.

In der Forschungsgruppe Vektorbiologie wurden Mäuse eingesetzt, um einen potentiellen Impfstoff gegen Malaria zu testen. Um den Impfstoffkandidaten zu identifizieren, gingen den Versuchen umfangreiche Tests in Zellkulturen voraus, wodurch eine große Zahl von Tierversuchen eingespart werden konnte. Ob ein Impfstoff den gewünschten Schutz vermittelt, muss jedoch am lebenden Organismus getestet werden.

Einsatz von Ratten in der Forschung

Im Jahr 2024 wurden 57 Ratten in der Forschungsgruppe Zelluläre Mikrobiologie zur Gewebeentnahme getötet. Damit wurden die Versuche der Jahre 2021 und 2022 fortgesetzt. Die Versuche dienten der Erforschung eines Zelltyps des angeborenen Immunsystems, der so genannten neutrophilen Granulozyten, die den größten Teil der weißen Blutkörperchen ausmachen und eine wichtige Rolle bei der Immunabwehr spielen.

Tierversuche bleiben wichtiger Bestandteil der Infektionsforschung

Tierversuche sind in der biomedizinischen Forschung – auch am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie – nach wie vor unverzichtbar. Nach aktuellem Forschungsstand sind sie ein wichtiger Teil des experimentellen Methodenspektrum, besonders für die Erforschung der komplexen Mechanismen unseres Immunsystems.

Die Forschungsgruppen des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie nutzen eine Vielzahl an tierversuchsfreien Methoden. Dazu zählen zum Beispiel Computermodelle sowie Experimente mit Zellkulturen, Bakterien, wirbellosen Tieren und menschlichem Spendergewebe. Bevor Forschende auf Tierversuche zurückgreifen, wird stets geprüft, ob eine tierversuchsfreie Methode zur Beantwortung der wissenschaftlichen Fragesteilung ausreicht.

Auch wenn die Entwicklung von Alternativmethoden stetig voranschreitet und manche Tierversuche inzwischen ersetzt und die Zahl der eingesetzten Tiere reduziert werden können – ein vollständiger Ersatz von Tierversuchen ist derzeit nicht absehbar. Auch in Zukunft werden diese Versuche zum Erkenntnisgewinn und zur Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze und Methoden benötigt.